Ansätze und Methoden für die Integration

Die Integration zwischen Unternehmenssystemen und Anwendungen kann viele Formen annehmen und unterschiedliche Komplexitätsgrade aufweisen. Wenn Sie sich während des Designs mit einer potenziellen Integration befassen, müssen Sie erwägen, welche Arten der Integration möglich sind. Ein externes System kann z. B. eine REST-API enthalten, Daten an eine Datenbank senden und ein Python-basiertes SDK für die Abfrage seiner API bereitstellen. Die folgenden Informationen erläutern verschiedene Ansätze für die Integration, die sich möglicherweise besser für die unterschiedlichen Workflows oder Anforderungen Ihres eigenen Systems eignen. Für die folgenden Anleitungen zur Integration werden zwei primäre Ansätze verwendet:

- Die allgemeine Methode für die Integration

- Die von Ihnen verwendeten Methoden, einschließlich der technischen Komponenten, die die Integration unterstützen

Ansätze für die Integration

Es gibt mehrere typische Ansätze für die Integration, von denen weitere Designentscheidungen abhängig gemacht werden können, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Integrieren von Daten und Funktionen in ArcGIS

Bei diesem Ansatz werden Daten aus einem anderen System, einer anderen Datenbank oder einer anderen API abgefragt, um sie zusammen mit von ArcGIS gehosteten Daten anzuzeigen, in der Regel auf einer Karte oder in einer Tabelle. Daten können auch mit räumlichen Daten aus ArcGIS kombiniert werden, um neue Visualisierungen oder Berichte zu unterstützen, die nur beim Kombinieren der Daten möglich sind. Bei diesem Ansatz können OGC-basierte Services wie WFS oder WMS oder andere standardisierte Geodatenformate genutzt werden, die sich für die Integration verwenden lassen. Es kann jedoch hilfreich sein, einfache Datenformate wie einen webfähigen CSV-Endpunkt zu verwenden, der einer Webkarte in ArcGIS hinzugefügt werden kann.

Beispiele für Integrationen, bei denen dieser Ansatz verwendet wird:

- Eine ArcGIS Maps SDK for JavaScript-Anwendung, die eine API eines Asset-Management-Systems abfragt, um Arbeitsaufträge und den Status von Einrichtungen anzuzeigen, deren Standorte im GIS-System des Unternehmens gespeichert sind

- Herstellen einer Verbindung von ArcGIS Pro mit einem OGC-Service, der Grenzen anzeigt, um eine vorhandene Karte zu überlagern und anzureichern

- Eine Abfrage-Layer-Verbindung mit einem extern verwalteten Data Warehouse, das als Kartenservice veröffentlicht wird und Website-Aktivitäten nach Postleitzahl zusammenfasst, um sie auf einer Karte in ArcGIS Enterprise anzuzeigen

Bereitstellen von Daten und Funktionen für andere Systeme

Bei diesem Ansatz können andere Systeme, die Serversoftware, Anwendungen oder Datenspeicher enthalten, über die ArcGIS-REST-APIs und -Funktionen von ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise Abfragen durchführen und mit ArcGIS interagieren. Dies kann das Abfragen von Daten aus Feature-Layern, das Anzeigen von Bilddaten aus Image-Services oder das Übermitteln von Aufträgen an Geoverarbeitungswerkzeuge zum Ausführen einer Analyse oder eines Prozesses umfassen. Zu diesem Zweck wurden viele Beispiele für das Location-Services-System erstellt, bei denen Services in erster Linie andere Anwendungen unterstützen, einschließlich anderer Systeme als ArcGIS-Systeme.

Beispiele für Integrationen, bei denen dieser Ansatz verwendet wird:

- Eine CRM-Schnittstelle für die Kundeneingabe, die einen ArcGIS Geocoding Service aufruft, um Koordinaten für von Benutzern eingegebene Adressen bereitzustellen

- Ein ArcGIS Routing Service, der in einem größeren Paketverfolgungs- und Lieferungsverwaltungssystem verwendet wird

- Eine für ArcGIS entworfene und gehostete Grundkarte, die in Form von Vektorkacheln bereitgestellt wird und in den Kartenerstellungsanwendungen einer Organisation mit einer Vielzahl von Web-Mapping-SDKs oder -Werkzeugen verwendet wird

Integration durch Workflows

Die Integration auf der Grundlage eines Workflows oder einer Reihe von Schritten erfordert in der Regel, dass in einem System Aktionen ausgeführt werden und dann der Benutzer, die Daten oder der Workflow in ein anderes System migriert werden, um den Workflow abzuschließen. Dies kann der einfachste Ansatz für die Integration sein, da in der Regel keines der beiden Systeme für die Integration angepasst wird. Stattdessen werden die Systeme durch Orchestrierung oder Automatisierung synchronisiert oder Workflow-Schritte zwischen den Systemen verschoben.

Beispiele für Integrationen, bei denen dieser Ansatz verwendet wird:

- Mobile Datenerfassung in ArcGIS Survey123 oder ArcGIS Field Maps, die über Microsoft Power Automate einen Auftrag des Asset-Management-Systems auslöst, wenn ein bestimmter Datensatztyp übermittelt wird.

- Ein Bearbeitungs-Workflow, der durch einen Datenbank-Trigger einen neuen Prozess initiiert, wenn Änderungen über einen ArcGIS-Feature-Service vorgenommen werden.

- Ein Bilddatenanforderungsprozess, mit dem Benutzer eine Bilddatenanforderung initiieren, Anbieter identifizieren, die Bilddaten erfassen und die Daten bereitstellen können, wobei bei der Ausführung Erfassungsaufgaben in den Systemen der einzelnen Anbieter gestartet werden.

Erstellen spezieller Geschäftsanwendungen

Verwenden Sie die REST-APIs und SDKs von ArcGIS, um durch den Zugriff auf dynamische räumliche Inhalte, Werkzeuge und Funktionen ArcGIS-Funktionen in eine bestimmte Anwendung zu integrieren, die auch auf andere Business-Systeme verweist. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ArcGIS-Services und -Funktionen in andere Services, Endpunkte oder Werkzeuge durch eine oder mehrere benutzerdefinierte Anwendungen.

Veröffentlichen in freigegebenen Data Stores

Einige Organisationen verwenden einen freigegebenen Data Store, z. B. ein Data Warehouse oder einen Data Lake, als gemeinsamen Speicherort, um Daten aus verschiedenen Unternehmenssystemen zusammenzuführen. ArcGIS-Systeme können zu diesen freigegebenen Data Stores beitragen, einschließlich grundlegender räumlicher Layer, die dann für die Analyse verwendet, mit anderen Datenquellen kombiniert und in vielen verschiedenen Unternehmensanwendungen referenziert werden. ArcGIS unterstützt auch das Lesen und Analysieren von Daten einer Vielzahl von Anbietern freigegebener Data Stores.

Integrieren von Sicherheitssystemen oder Identity-Providern

ArcGIS lässt sich in eine Vielzahl von Identitätssystemen, -anbietern oder -mustern von Drittanbietern integrieren, darunter SAML, OpenID Connect, LDAP und Active Directory. Diese Muster werden im Thema ArcGIS-Authentifizierungsmodelle und -Provider im Grundpfeiler “Sicherheit” ausführlicher beschrieben. Darüber hinaus können ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen in Azure oder AWS nativ in Sicherheitsmodelle integriert werden, einschließlich AWS-IAM-Rollen (Identity and Access Management, IAM) und verwalteter Identitäten in Azure.

Integrationsschnittstellen oder -methoden

Die technischen Methoden oder Schnittstellen für Migrationen sind in der Regel situationsspezifisch und können davon abhängen, welche Apps oder Tools bereits bereitgestellt wurden. Während eines Designprozesses sind dies die technischen Komponenten, die berücksichtigt und miteinander verglichen werden sollten, um die optimale Methode oder Schnittstelle für die Integration und zum Erreichen der gewünschten Experience zu bestimmen.

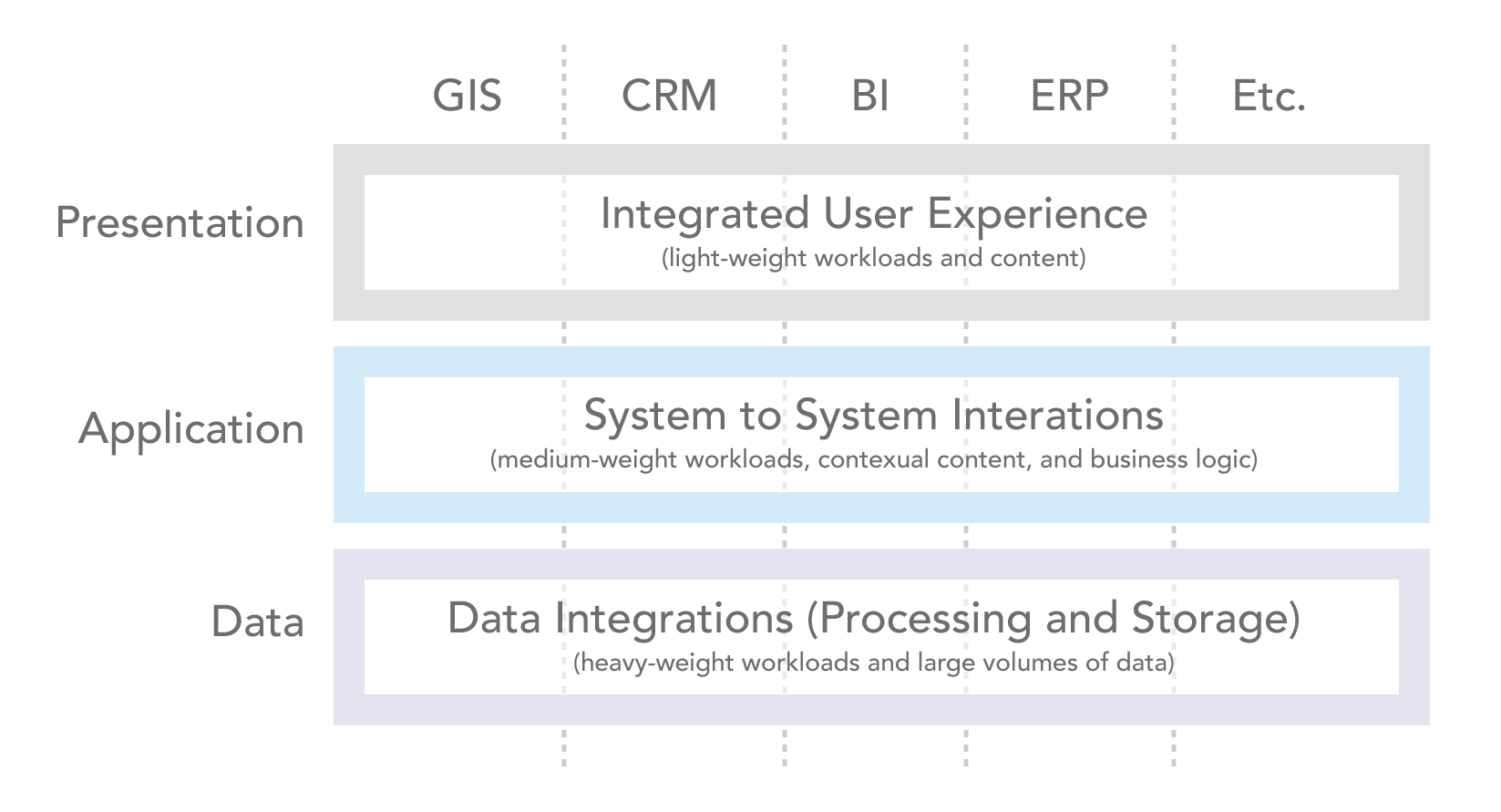

Integration auf Anwendungsebene

Bei der Integration auf Anwendungs- oder Präsentationsebene werden Daten oder Dienste in eine bestimmte Benutzeroberfläche oder Experience integriert. Dies ist oft die flachste Ebene der Integration. Sie kann jedoch auch die effizienteste, effektivste oder kostengünstigste Ebene sein, da auf ihr Daten oder Dienste in einer bestimmten Anwendung oder in einem speziellen Satz von Schnittstellen verfügbar gemacht werden. Dies kann Anpassungen erfordern oder auf einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche basieren, aber auch in Standardanwendungen oder -konfigurationen von ArcGIS und anderen Systemen unterstützt werden. Beispiele für die Integration auf Präsentationsebene:

- Einbetten von Anwendungen über

<iframe>- oder<embed>-Tags, damit sie in einer größeren App oder Umgebung angezeigt werden. Diese Methode wird häufig mit ArcGIS Hub und ArcGIS Enterprise Sites verwendet, um andere ArcGIS-Anwendungen oder externe Schnittstellen einzubetten. Bei dieser Methode ist die Kommunikation zwischen der übergeordneten und der eingebetteten Anwendung in der Regel eingeschränkt. - Apps können über Pop-ups, attributbasierte Links und zugehörige Datensätze miteinander verknüpft werden, damit Benutzer zwischen vorhandenen Anwendungen oder Systemen wechseln können, um auf die angeforderten Daten oder Dokumente zuzugreifen.

- Benutzerdefinierte Apps, die mit dem ArcGIS Maps SDK for JavaScript erstellt wurden, können API-Aufrufe oder Anforderungen an Remote-APIs senden, die Ergebnisse bearbeiten und sie dann auf einer Benutzeroberfläche als kartenbasierte oder tabellarische Informationen anzeigen. Beispielsweise kann eine App eine Remote-API aufrufen, um Kundenbestellinformationen aus einem CRM zurückzugeben, und sie dann zur Analyse der Bestelldichte auf einer Karte anzeigen.

- Andere Apps und Schnittstellen können ebenfalls angepasst werden, um Anforderungen an ArcGIS-REST-Endpunkte zu senden. Beispiele hierfür sind ein Gesundheitsmanagementsystem, das mithilfe ArcGIS-basierter Routing-Service-Anforderungen medizinischem Personal eine effiziente Routenplanung für Hausbesuche bietet.

- Zu dieser Methode oder Schnittstelle gehören auch Workflow-Automatisierungsplattformen wie Zapier, Power Automate oder Make.com. Diese Anwendungen werden über REST-Anforderungen integriert. Dabei können ein Workflow initiiert oder externe Dienste aufgerufen werden, und mehrere Teile eines Workflows oder mehrere Benutzergruppen können miteinander verknüpft werden.

Integration auf Service-Ebene

Bei der Integration auf Service-Ebene werden Daten in der Regel über Web-Services integriert, wodurch die Daten dann für eine Vielzahl von ArcGIS-basierten und externen Anwendungen verfügbar gemacht werden. Es gibt viele Beispiele für diese Methode, zu den wichtigsten Beispielen zählen jedoch Abfrage-Layer, benutzerdefinierte Daten-Feeds und Serverobjekterweiterungen oder Serverobjekt-Interceptoren.

- Zu den mit den ArcGIS Enterprise-SDKs erstellten Integrationen gehören benutzerdefinierte Daten-Feeds. Diese sind eine leistungsstarke Funktion von ArcGIS Enterprise, mit der Entwickler schreibgeschützte Feature-Services aus praktisch jeder Datenquelle erstellen können. Beispiele für diese Datenquellen sind eine Abfrage einer API, eine Verbindung mit Datenbanken oder sogar Dateien. Da es sich bei den resultierenden Services um schreibgeschützte Feature-Services handelt, die in ArcGIS integriert sind, können sie für Web-Clients, Desktop-Apps und Außendienst-Apps bereitgestellt werden. Quelldaten von benutzerdefinierten Daten-Feeds können im nativen Format verbleiben und werden ohne Verwendung von ETL-Workflows direkt über ArcGIS Enterprise gelesen. Benutzerdefinierte Daten-Feeds sind für Szenarien hilfreich, in denen eine bestimmte Datenquelle nicht nativ von ArcGIS unterstützt wird. Weitere Anwendungsfälle und Beispiele für Datenquellen finden Sie in der Dokumentation. Das Erstellen eines benutzerdefinierten Datenfeeds erfordert u. .a. folgende Entwicklerressourcen und Fachkenntnisse:

- Eine Entwicklungsumgebung mit Installationen des ArcGIS Enterprise SDK, von NodeJS und einer JavaScript-IDE zum Erstellen des Custom-Data-Provider-Pakets.

- Eine Bereitstellung von ArcGIS GIS Server mit installierter Runtime für benutzerdefinierte Datenfeeds, die den veröffentlichten Feature-Service hostet.

- Weitere Anleitungen zur Entwicklung und Konfiguration von benutzerdefinierten Datenfeeds finden Sie in der Dokumentation.

- Ein weiteres Enterprise-SDK-Muster ist die Entwicklung von Serverobjekterweiterungen (Server Object Extensions, SOEs) und Serverobjekt-Interceptoren (Server Object Interceptors, SOIs). Dies sind Anpassungen einzelner Geodaten-Webservices in einer ArcGIS-Server-Site. Die Erweiterungen fügen in der Regel neue Funktionen hinzu (wobei neue REST-Endpunkte für Ressourcen oder Methoden erstellt werden). Interceptoren werden in vorhandenen Methoden wie /query oder /exportImage verwendet, um mit der Anforderung oder Antwort zu interagieren und sie zu ändern, während sie verarbeitet wird. SOEs und SOIs können verwendet werden, um andere Datenquellen zu integrieren, z. B. für eine Abfrage eines anderen Endpunkts oder von Daten auf der Festplatte. Sie können auch zum Integrieren anderer Sicherheitsanbieter verwendet werden, um Sicherheit auf Zeilenebene anzuwenden oder gruppenbasierten Zugriff auf Layer in einem Service zu ermöglichen.

- Die ArcGIS REST APIs können auch für die Integration auf Service-Ebene verwendet, von anderen Systemen aufgerufen oder in einem Enterprise Service Bus-Muster genutzt werden. Bei diesem werden APIs und Feeds in einem zentralen Katalog oder System gesammelt, der bzw. das sie miteinander verknüpft und in dem sie für Benutzer und Entwickler angezeigt werden können.

Integration auf Datenebene

Die Integration kann auch auf der Ebene der Datenspeicherung oder -persistenz erfolgen. Dies geschieht in der Regel in Form von Datenmigrationsprozessen, ETL-Prozessen (Extrahieren, Transformieren und Laden) und ähnlichen Prozessen, bei denen Daten zwischen Systemen verschoben werden. Einige Datenbanken unterstützen die Konnektivität mit anderen Quellen (z. B. mit dem Foreign Data Wrapper in PostgreSQL oder mit verknüpften Datenbanken in SQL Server). Im Allgemeinen beinhaltet die Migration auf Datenebene jedoch die automatisierte, wiederholte Verschiebung von Daten zwischen Systemen. Beliebte Muster:

- ArcGIS Data Pipelines und ArcGIS Data Interoperability sowie andere Werkzeuge in dieser Kategorie, mit denen Daten verschoben und transformiert oder verarbeitet werden können, z. B. durch das Ändern von Werten, das Anreichern mit geometrischen Informationen oder das Ändern des Formats.

- Abfrage-Layer werden in ArcGIS Pro erstellt und veröffentlicht. Dabei wird zunächst eine Verbindung mit einer externen relationalen Datenbank oder einem externen Data Warehouse hergestellt, um entweder Tabellen oder eine Sicht von Daten aus dieser Datenbank abzurufen. Wichtig ist, dass sich diese Datenbanken vollständig außerhalb von ArcGIS befinden können, ohne dass Enterprise-Geodatabase-Objekte oder -Konfigurationen erforderlich sind, und dass sie räumliche Daten mit nativen räumlichen Typen aus diesen Systemen enthalten können, sie jedoch nicht enthalten müssen. Mithilfe von Abfrage-Layern können einzelne Zeilen in einem Transaktionssystem angezeigt werden, um eine Zusammenfassung oder ein Analyseergebnis anzuzeigen oder um durch eine Sicht oder Definition bestimmter Spalten eine geänderte, vereinfachte Version von Daten anzuzeigen. Benutzer können diesen flexiblen Ansatz nutzen, indem die Karte mit dem Abfrage-Layer als Kartenbild-Layer veröffentlicht wird. Anschließend kann jede konfigurierbare ArcGIS-Anwendung oder auf dem ArcGIS SDK basierende Anwendung die Daten über eine vertraute REST-Schnittstelle abfragen.

- Häufig wird das Verschieben von Daten zwischen Systemen, einschließlich Qualitätskontrolle, Bearbeitung, Geoanreicherung und Datenzusammenführung zwischen verschiedenen Quellen, mit Python-Skripten, entweder als eigenständige Skripte oder Python-Notebooks, automatisiert.

- Zusätzliche ETL-Prozesse werden unter Datenpipelines und ETLs im Thema “Empfehlungen zur Architektur” vorgestellt.

Bei allen Integrationen auf Datenebene sollten während der Design-Phasen eines Architekturprozesses mehrere Themen sorgfältig berücksichtigt werden:

- Aktualisierungshäufigkeit: Wenn Daten aus einem anderen System of Record integriert werden, sollten Sie wissen, wie oft das andere System aktualisiert wird und welche Verzögerung vor dem Anzeigen aktualisierter Daten im ArcGIS-System erwartet wird oder akzeptabel ist.

- Datenqualität: Wenn ein System auf externen Daten basiert, ist die Qualität dieser Daten von größter Bedeutung. Die Kenntnis der Kompromisse und Entscheidungen, die zur Konfiguration der Datenquelle geführt haben, kann die Verwendung dieser Daten im ArcGIS-System beeinflussen.

- Datenresilienz: Wenn Sie ein anderes System verwenden, stellen Sie sicher, dass der Aktualisierungsprozess eine Fallback-Option für den Fall bietet, dass das Remote-System nicht verfügbar ist oder falsche oder beschädigte Daten bereitstellt. Die Verwendung einer statischen Kopie eines Datensatzes oder einer früheren Version (mit entsprechenden Haftungsausschlüssen) kann helfen, eine kurze Unterbrechung oder einen Ausfall zu überbrücken.

Empfohlene Integrationsstrategien

Erfolgreiche Strategien für erfolgreiche Integrationen während des Designs der Architektur:

Verfolgen des strategischen Ansatzes

Die Integration von Unternehmenssystemen verändert die Prozesse in einer Organisation und bietet neue Zeitfenster, da aus vormals kostspieligen Prozessen oder Aufgaben wiederholbare, kosteneffektive Aktivitäten werden. Die Unternehmensintegration in einem übergeordneten strategischen Kontext ermöglicht Organisationen das Erzielen wertvoller Ergebnisse, indem durch die Integration von Prozessen, Anwendungen oder Daten die Koordination bei der Produktion und Lieferung eines Portfolios von Produkten und Leistungen verbessert wird.

Betrachten Sie dieses Wertversprechen als Leitfaden für die Definition der anfänglichen Anforderungen, die Entwicklung von Umfangs- und Kostenschätzungen und die Bereitstellung von Ressourcen für Ihre Integrationsmaßnahmen.

Durchführen der Integration auf Systemebenen, die für die Workload und Daten angemessen sind

Die Unternehmensintegration erfolgt in der Regel durch die Orchestrierung manueller und automatisierter Prozesse, das Einbeziehen von Komponenten, die in die von Menschen verwendeten Anwendungen eingebettet sind, das Bereitstellen von Zugriff auf die von Menschen und Prozessen in anderen Systemen erstellten digitalen Inhalte oder Analysen oder eine Kombination dieser Ansätze über Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs). Häufig werden gemeinsam genutzte Systeme und Prozesse für die Unternehmensidentität und -sicherheit innerhalb der technischen Umgebung der Unternehmensintegration verwendet.

Investieren ausreichender Ressourcen

Unternehmensintegrationen können technisch komplex sein. Sie umfassen oft mehrere Systemebenen und sind mit detaillierten Anforderungen an Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit verbunden. Diese Projekte erfordern häufig Kenntnisse und Erfahrungen in der Software- und Systementwicklung, die in einem herkömmlichen GIS- oder Projektteam nicht vorhanden sind. Damit die Integrationsfunktionalität die Erwartungen erfüllt und die Benutzer sich auf ihre Arbeit statt auf die Technologie konzentrieren können, müssen die richtigen Ressourcen und Teammitglieder aus verschiedenen Bereichen der Organisation zugewiesen werden.

Sicherstellen der Zweckmäßigkeit der Daten, auf die über mehrere hinweg Systeme zugegriffen wird

Durch die Integration zwischen Systemen werden häufig Daten zusammengeführt, die bisher voneinander getrennt waren. Dies kann bei der Zusammenstellung der Daten zu Problemen hinsichtlich Vertraulichkeit, Eignung und Relevanz führen. Informationsressourcen können vom Unternehmen und externen Benutzern unterschiedlich interpretiert werden. Daher müssen Entwicklungsteams die Bedeutung und den Anwendungsbereich der verschiedenen Formen der aus unterschiedlichen Systemen integrierten Inhalte genau kennen.

Eine falsche Interpretation von Inhaltstypen, Feldern, Werten usw. kann negative Folgen haben, die den Wert von Investitionen in die Unternehmensintegration beeinträchtigen. Eine effektive Data Governance kann in diesem Bereich hilfreich sein, indem sie sicherstellt, dass Entwickler und Benutzer die auf Datasets angewendeten Standards verstehen.

Implementieren einer angemessenen Netzwerk- und Informationssicherheit

Der Schutz sensibler Informationsressourcen und -systeme ist eine wichtige Anforderung für jede Organisation. Netzwerksicherheit stellt sicher, dass die zuständigen Mitarbeiter für den Zugriff auf Informationsressourcen und ihre Verwendung authentifiziert und autorisiert sind. Maßnahmen für die Informationssicherheit stellen sicher, dass Ressourcen für digitale Inhalte in angemessener Weise für die einzelnen Zielgruppen verfügbar gemacht werden.

Die Bedingungen der Netzwerk- und Informationssicherheit für alle Informationsformate können mehrere Stufen der Datenverarbeitung erfordern, um das für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Zielgruppe geeignete Inhaltsformat zu erzeugen. Dies kann dazu führen, dass die Integration auf Daten- und Anwendungsebene komplex wird und für die Transformation oder sonstige Verarbeitung von Datenbeständen, die sich zwischen Systemen bewegen, eine routinemäßige Prozessautomatisierung erforderlich ist. Weitere Überlegungen zur Sicherheit werden im Grundpfeiler “Sicherheit” erläutert.

Außer Betrieb nehmen von Systemen, Daten und Integrationen, die nicht mehr benötigt werden

Für alle Unternehmenssysteme sollte ein klar definierter Lebenszyklus gelten. Die Entwicklung dieser Systeme erfolgt möglicherweise langsam. Änderungen sind jedoch unvermeidlich, und ohne eine klare Lebenszyklusplanung ist es für viele Organisationen schwierig, ihr Portfolio an Systemen, Lösungen und Integrationen zu verwalten. Integrierte Unternehmenslösungen sind von der Stabilität der Daten- und Technologiesysteme abhängig. Änderungen an diesen Systemen können Störungen bei der Nutzung von Anwendungen und zugehörigen Workflows verursachen und die Produktivität der Organisation beeinträchtigen. Behalten Sie bei Änderungen von Systemen und ihren digitalen Inhalten den Überblick über diese Abhängigkeiten, damit Unternehmensintegrationen weiterentwickelt und außer Betrieb genommen werden können, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Schlussfolgerungen

Viele dieser Konzepte sind für jedes Unternehmensinformationssystem relevant. Die Integration von geographischen Informationssystemen des Unternehmens erfordert jedoch zusätzliche Überlegungen, z. B. zur Korrelation von Geodaten und zur Unterstützung von Visualisierungen und Schnittstellen für die Kartenerstellung. Durch die Unternehmensintegration von ArcGIS-Systemen in andere Business-Systeme können die Mitarbeiter in der gesamten Organisation koordinierter zusammenarbeiten, um geographische Informationen reibungsloser und effektiver anzuwenden.